匠心工坊 非遗典范│指尖绣传承 匠心续非遗:马鬃绕线堆绣唐卡非遗扶贫工坊的创新实践

- 发布日期:2025-07-15 09:34

- 浏览次数:

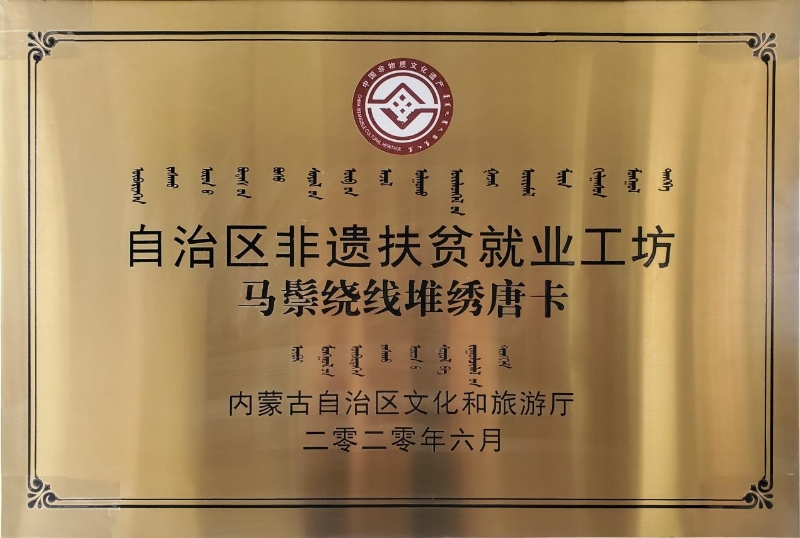

2020年,阿拉善左旗金钢马鬃绕线丝绣有限公司以国家级非物质文化遗产项目--蒙古族唐卡(马鬃绕线堆绣唐卡)为依托,成立了马鬃绕线堆绣唐卡非遗扶贫工坊。该工坊是国内唯一致力于保护和传承马鬃绕线传统技艺的非遗工坊,并建立了全国首个马鬃绕线蒙古唐卡博物馆。近年来,工坊积极践行“非物质文化遗产+扶贫+创新+旅游”的综合发展模式,通过深度挖掘非物质文化遗产资源、开发相关产品、培养专业人才、打造文化品牌等策略,有效促进了当地居民的经济增收,助力了乡村振兴战略的实施,并推动了非物质文化遗产与旅游产学研深度融合。这些措施在确保贫困人口实现持续、稳定脱贫方面展现了显著的成效,成为一条有效的脱贫路径。

典型做法

(一)强化非物质文化遗产技艺培训,促进民众经济收益增长。工坊实施“送培训到基层”策略,在巴润别立镇、吉兰泰镇、乌力吉苏木等5个苏木镇(街道)建立培训基地,使农牧民得以在本地学习传统工艺,此举极大地激发了农牧民参与非物质文化遗产保护工作的热情。工坊的技艺传承人积极前往呼和浩特市、赤峰市、兴安盟等地市,全面传授马鬃绕线堆绣技艺,受惠人数超过600人,有效提升了社会各界利用非物质文化遗产资源进行创业和就业的热忱。近年来,工坊定期面向社会举办马鬃绕线技艺培训班,累计培训学员超过1000人,成功带动当地120余人就业,其中包括16名脱贫人口,人均年收入增加至2万元,成为促进当地民众就业和经济收益增长的特色文化产业项目。

(二)构建多元化的非物质文化遗产品牌,推动乡村全面振兴。工坊采用“工坊+公司+基地”的模式,紧密跟踪市场需求,积极推进产品创新与研发工作。精心设计并生产了融合北疆文化、黄河文化、草原文化等民族传统元素与现代时尚潮流的工艺品、文化创意产品以及家居用品,有效满足了消费者个性化需求。此举不仅使非物质文化遗产融入现代生活,还促进了地方经济的发展和文化传承的创新。在品牌建设方面,工坊注重知识产权的保护,通过注册“马鬃绕线”商标和登记历史名人系列作品的版权证书,维护了合法权益。在发展过程中,工坊取得了显著的经济效益,从单一的线下销售模式拓展至线上平台,如抖音、小红书等,实现了线上平台与线下实体店、景区的多渠道销售。工坊凭借具有民族特色的精美刺绣和符合现代审美的时尚设计,将产品成功推广至北京、上海、广州、宁夏等全国市场,不断提升了非遗产业的自我发展能力,年销售额达到182万元。此外,工坊积极参与印度、越南、深圳、成都等国内外展览和博览会,不断提升品牌价值和市场竞争力,逐步实现了产业化发展。工坊负责人格日勒和斯琴高娃的作品在第三届中国(潍坊)民间艺术博览会、内蒙古非遗文创大赛以及第二届中国妇女手工创新创业大赛内蒙古赛区选拔活动中荣获金奖、特别奖和优秀项目奖等多项手工艺赛事奖项。

(三)构建非物质文化遗产保护体系,培育传承人人才沃土。工坊深入街道社区、农村牧区举办马鬃绕线堆绣主题讲座、培训、比赛等系列活动,年均举办6场次,持续壮大非遗保护传承队伍,促进优秀传统文化的繁荣发展。为深化青少年文化保护传承意识培育,工坊广泛开展非遗“进校园、进课堂”教育传承活动,将马鬃绕线堆绣纳入中小学第二课堂教学体系。通过系统化开展非遗实践活动,年均组织专项培训24场,覆盖青少年达180人次,有效提升了青少年对传统工艺的认知与参与度。同时,着力构建“校地协同”传承机制,与阿拉善职业技术学院、阿拉善左旗蒙古族学校等教育机构深化校企合作,联合设立非遗人才培训基地,推动文化传承与教育创新深度融合,切实增强了非遗项目的活态传承能力与可持续发展动力。作为传习、学习、实践的重要基地,工坊增设了企事业单位主题党日、青少年研学、马鬃绕线堆绣技艺体验等形式多样的活动内容,围绕非遗传承保护、蒙古马精神、爱国主义教育、民族团结等内容开展了一系列讲座,通过“听、学、做”等生动有趣的方式有效传承弘扬阿拉善非物质文化遗产的魅力,既“富口袋”又“富脑袋”。

(四)加强资金的精准支持,促进非物质文化遗产产业的发展。为促进工坊的运营并推动传统文化产业的深入发展,阿拉善左旗政府积极整合各类资源,无偿提供场地950平方米。此举旨在降低工坊的运营成本,激发资金的活力,使其能够更多地投入到非物质文化遗产技艺的创新和产品研发中去。这切实推动了非物质文化遗产产业与乡村振兴战略、群众增收目标的深度融合,为实现文化繁荣和经济发展的双赢局面贡献力量。

先进经验

(一)非物质文化遗产与扶贫相结合的创新工作模式。通过传统技艺的培育、产品设计与研发、宣传展示以及电商平台销售等多元化途径,工坊在非物质文化遗产的传承与保护方面发挥了示范和引领作用。该模式成功促进了120余名生活困难群众和残障人士灵活就业,为乡村振兴战略的实施和经济社会的发展注入了强劲动力。

(二)国际认证与案例传播。该工坊提交的《蒙古族唐卡(马鬃绕线堆绣唐卡)国家级非物质文化遗产促进就业与旅游业可持续发展》案例,已成功被联合国教科文组织亚太地区非物质文化遗产促进可持续发展案例库收录。该案例将被纳入国际培训中心的案例库,并将在国际培训活动中得到应用。

(三)多元化的培训项目与就业促进。工坊依托非物质文化遗产的传承人群、技术研究与开发团队以及传统技艺传习基地等平台,实施了公益性质的技能提升培训。通过线上与线下相结合的方式,利用实体店铺、体验馆以及网络商店等多种销售渠道,促进了产品销售。这一系列措施使得众多贫困人口、残障人士以及家庭妇女获得了实质性收益,显著提高了当地居民的就业率和收入水平。

建设成效

(一)工坊建设在非物质文化遗产传承与创新中的作用。工坊建设通过实施技能培训班、组织展示展销等一系列措施,有效促进了非物质文化遗产的传承保护与创新发展。此举不仅为乡村发展培育了一批具有创新思维和市场意识的人才,而且这些人才已成为推动乡村经济发展的关键力量。

(二)工坊建设在促进文化和旅游的深度融合中的作用。工坊建设注重技术研发,积极融入特色文化元素,并适应现代市场需求,致力于非遗旅游产品的研发与设计。通过吸引游客消费,工坊建设有效促进了当地经济的增长。此外,通过积极参与国内外的展览和博览活动,工坊显著提升了阿拉善非物质文化遗产的知名度与影响力,致力于有效传播阿拉善“非遗”故事。

(三)工坊建设在拓宽就业渠道与推动经济发展中的作用。工坊建设面向传承人和广大群众开设非遗“培训班”,为他们提供了展示和销售非遗产品的关键机遇与平台。这一举措有效促进了农牧民致富增收,实现经济效益与文化传承的双重目标。