匠心工坊 非遗典范│额济纳旗萨仁格日勒毛毡刺绣工作室:以针为笔传文脉“绣”出文化新篇

- 发布日期:2025-07-23 10:22

- 浏览次数:

2021年,额济纳旗萨仁格日勒毛毡刺绣工作室依托自治区级非物质文化遗产代表性项目毡绣(土尔扈特毡绣),设立自治区级非遗工坊。工坊以“传承文化、赋能乡村、促进就业、绿色发展”为目标,秉承文化传承与创新并重、人才培养与技艺传承同行、社区参与共享的理念扎实开展生产实践工作。通过举办各类文化活动和展览、技能培训、产品创新、市场拓展、电商平台推广等多维举措,工坊成功带动35人参与就业,人均年收入达到5000元-20000元。工坊在提升非遗保护传承水平、带动就业增收,巩固非遗助力精准扶贫、推动非遗保护传承全面融入乡村振兴等国家重大战略、促进经济社会可持续发展等方面作出了积极贡献。

典型做法

(一)技艺赋能,夯实保护传承基础

工坊致力于开展毛毡刺绣技艺培训,积极吸纳贫困群众及低收入家庭成员,通过理论与实践相结合的教学模式,全面提升从业人员的综合素质。培训课程内容丰富,不仅涵盖传统技艺精髓,更融入现代设计理念,旨在培养学员创作出满足市场需求的优质产品。自2019年起,工坊已成功举办了20期技艺传承与创新扶贫培训班,累计培训人次超过800人,为脱贫攻坚事业贡献力量。

(二)产品创新,融合传统现代之美

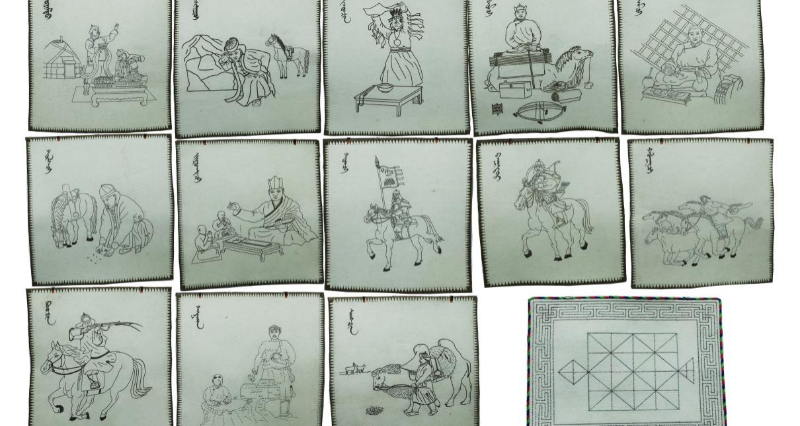

在坚持“艺术品实用化,实用品艺术化”的原则指导下,工坊不懈努力,致力于将时尚元素与实用性融入非遗产品中,创新性地研发出一系列大型毡绣作品,包括《美丽的额济纳》《三易旗府(难忘的60年)》《中国共产党成立100周年》《十二属相》等,以及毡绣蒙古族服饰、蒙古包等反映牧业生产生活的用具。同时,工坊将毛毡刺绣技艺与现代审美相结合,成功开发出200余件既蕴含民族特色又融入时尚元素的家居用品、礼品及文化创意产品,深受广大消费者青睐。这些举措有效提升了产品的附加值,进一步扩大了阿拉善非遗的知名度和影响力。

(三)品牌打造,拓展非遗传承新途径

工坊与内蒙古“赞部落”文化品牌携手合作,共同达成研发非遗产品的战略共识。致力于打造“月光毡房”品牌,通过建立制毡工艺车间、绘制工坊等关键举措,推动毛毡刺绣向更广阔的市场迈进。与此同时,工坊依托电商平台,积极拓展销售渠道,推动非遗产品走向全国乃至国际市场,以实现文化传承与经济发展的双赢局面。

先进经验

在运营实践中,工坊积极探索创新路径,尤其在助力脱贫人口就业增收领域成效显著。

作为额济纳旗职业技能定点培训机构与就业技能培训基地,工坊始终将巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴战略作为重要抓手,通过吸纳脱贫人口参与生产实践,为其搭建稳定就业、持续增收的平台,成为当地群众脱贫致富的有力支撑。工坊每年常态化举办毛毡刺绣技艺培训班4期,累计为禁牧地区牧民、下岗职工、残障人士等特殊群体300余人次开展技能培训,成功带动35人实现灵活就近就业,其中脱贫人口20人。目前,工坊年订单量达2000笔,年销售额稳定在10万元,不仅帮助贫困、弱势及待业群体掌握一技之长,更有效拓宽了就业增收渠道,切实巩固了非遗技艺助力精准扶贫的工作成果,为全面推进乡村振兴、促进经济社会可持续发展贡献了积极力量。

建设成效

工坊建设多点突破、成效显著,在文化传承、经济发展与生态保护等领域协同发力,贡献了积极力量。

(一)赋能文化繁荣发展

工坊深耕毛毡刺绣文化传承与弘扬,以技艺传承筑牢文化根基,以活态展示增强群众文化自信,有效激发了文化传承的内生动力,进一步丰富了乡村文化供给。

(二)强化就业增收实效

工坊聚焦民生需求,精准对接当地群众就业期盼,尤其为妇女、脱贫人口等弱势群体搭建了技能提升与就业创业平台,为其创造了稳定收入来源,切实巩固了脱贫攻坚成果。

(三)推动产业融合升级

工坊创新探索“非遗+文旅”“非遗+电商”“非遗+文创”等融合发展模式,深度挖掘非遗内涵赋能旅游产业,推动传统工艺与现代产业形态有机融合,助力产业链延伸与价值提升。

(四)助力生态文明建设

工坊坚持践行绿色发展理念,严守生态保护底线,在生产过程中全程采用天然羊毛原料与传统环保工艺,从源头上减少对生态环境的负面影响,实现了文化传承与生态保护的协同推进。

(五)壮大非遗人才队伍

工坊以技能培训为抓手、以传承人培育为核心,持续提升从业人员专业技术水平,为乡村培育了一批扎根基层的非遗技艺人才,夯实了文化传承的人才支撑。